| EN BREF |

|

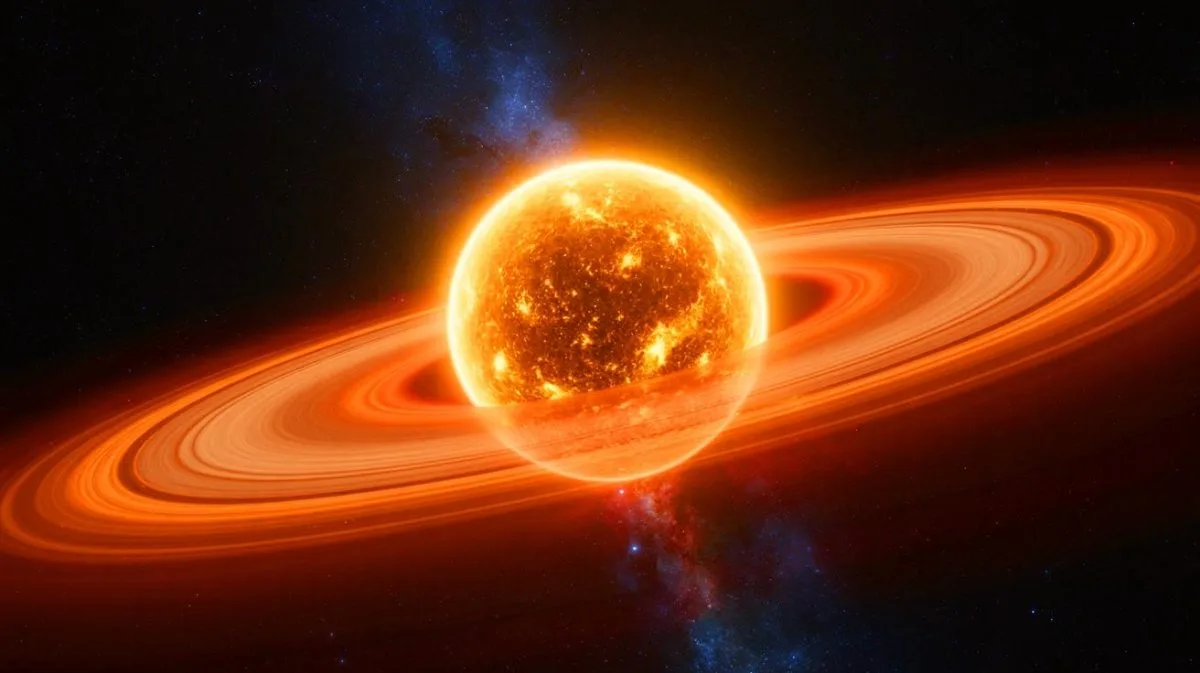

Dans le vaste cosmos, les disques protoplanétaires jouent un rôle crucial dans la genèse des systèmes planétaires. Récemment, une équipe dirigée par Andrew Winter de l’université Queen Mary de Londres a examiné ces structures autour de jeunes étoiles. Grâce au réseau ALMA, ils ont utilisé le décalage Doppler du monoxyde de carbone pour analyser les mouvements du gaz. Les résultats indiquent des inclinaisons variées, bouleversant l’idée de disques parfaitement plats. Ces déformations, appelées warps, soulèvent de nouvelles questions sur la formation et la migration des planètes au sein de ces disques.

Un aperçu des disques protoplanétaires

Un disque protoplanétaire se compose de gaz et de poussière entourant une étoile naissante. Ce phénomène se produit lorsque le nuage moléculaire initial s’effondre sous l’effet de la gravité. La matière résultante forme un disque en rotation, maintenu par la conservation du moment angulaire. Au sein de ce disque, des particules de poussière s’assemblent pour créer des planétésimaux, puis des protoplanètes. Ce processus peut s’étendre sur plusieurs millions d’années.

Les disques protoplanétaires varient dans leur composition, incluant des éléments tels que l’hydrogène, l’hélium, et divers composés carbonés. Ils sont souvent observés dans les régions de formation d’étoiles, comme les nébuleuses. L’étude de ces disques offre des indices précieux sur la diversité et l’évolution des systèmes planétaires. Des instruments avancés comme ALMA permettent de cartographier ces structures avec une précision inégalée, révélant des détails jusque-là invisibles.

Le rôle du décalage Doppler en astronomie

Le décalage Doppler est un phénomène où la fréquence d’une onde change en fonction du mouvement relatif entre la source et l’observateur. En astronomie, ce principe est essentiel pour mesurer les vitesses radiales des objets célestes. Un décalage vers le bleu indique un rapprochement, tandis qu’un décalage vers le rouge signale un éloignement. Pour les disques protoplanétaires, les astronomes se concentrent sur la lumière émise par des molécules comme le monoxyde de carbone.

En analysant les variations de longueur d’onde de cette lumière, les chercheurs peuvent déduire les vitesses et directions du gaz à l’intérieur du disque. Cela permet de mieux comprendre la dynamique et la structure interne des disques protoplanétaires. Cette technique est particulièrement utile pour détecter des phénomènes subtils, tels que les warps. Elle fournit des données précises sur les processus de formation planétaire, en quantifiant des inclinaisons aussi minimes que quelques degrés.

Les implications des warps pour notre Système solaire

Les inclinaisons observées dans les disques protoplanétaires présentent des similitudes frappantes avec celles de notre propre Système solaire. Par exemple, l’inclinaison de 7,25 degrés de l’orbite terrestre rappelle les déformations détectées par l’équipe de Winter. Ces observations suggèrent que de telles inclinaisons pourraient être une conséquence universelle de la formation stellaire.

Les implications pour les simulations de formation planétaire sont significatives. Les théoriciens peuvent désormais intégrer ces déformations dans leurs modèles pour expliquer des motifs spirales ou des variations de température observées dans les disques. Comprendre ces warps aide à saisir comment les planètes acquièrent leurs orbites finales et pourrait éclairer des mystères plus profonds sur la dynamique des systèmes planétaires.

Vers de futures explorations

La recherche sur les disques protoplanétaires ne s’arrête pas là. Les découvertes récentes ouvrent la voie à de nouvelles investigations. En intégrant les warps dans les modèles théoriques, les scientifiques espèrent obtenir une image plus complète de la formation planétaire. Les déformations observées pourraient également fournir des indices sur d’autres phénomènes cosmiques, tels que les interactions chaotiques ou les forces gravitationnelles complexes.

À l’avenir, d’autres études à l’aide d’instruments encore plus sophistiqués pourraient révéler des aspects insoupçonnés de ces structures. Comment ces éléments influencent-ils la façon dont les planètes migrent et s’organisent autour de leur étoile hôte ? Cette question reste ouverte et continuera de guider les recherches futures dans ce domaine fascinant de l’astronomie.

En conclusion, les observations de l’équipe d’Andrew Winter jettent une nouvelle lumière sur la formation des systèmes planétaires. La détection de warps dans les disques protoplanétaires remet en question des modèles établis et invite à reconsidérer notre compréhension de l’évolution stellaire. Quel impact ces découvertes auront-elles sur nos connaissances des systèmes exoplanétaires dans les décennies à venir ?

Ça vous a plu ? 4.6/5 (27)