| EN BREF |

|

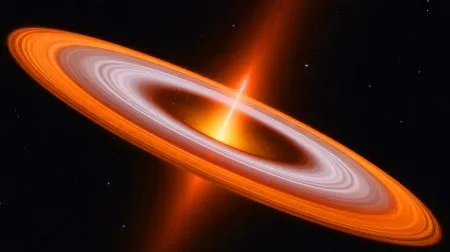

Le 23 juin 2025 marque une date mémorable dans l’exploration astronomique. Lors d’une conférence de presse à l’Académie nationale des sciences de Washington, l’Observatoire Vera C. Rubin a dévoilé les premières images capturées par la caméra la plus puissante du monde. Ce projet, fruit de 25 années de collaboration internationale, notamment avec le CNRS, offre un aperçu inédit de l’Univers grâce à son capteur de 3200 mégapixels. Cette prouesse technologique permet de photographier de vastes portions du ciel avec une précision inégalée, promettant de révolutionner notre compréhension du cosmos. Mais qu’est-ce qui rend cet observatoire si unique, et quelles sont les implications pour la recherche scientifique à venir ?

Une caméra astronomique hors norme

La caméra du LSST, comparable en taille à une voiture, constitue le cœur technologique de l’Observatoire Vera C. Rubin. Avec sa capacité à capturer des images de 3200 mégapixels, elle peut photographier des parties du ciel équivalentes à 45 pleines lunes. Cette capacité inédite permet d’obtenir des images en haute définition dans six couleurs différentes. En seulement trois nuits, elle peut scanner l’intégralité de la voûte céleste australe. Ces données fourniront un film en quatre dimensions de l’évolution de l’Univers sur dix ans. Les scientifiques espèrent ainsi révéler des phénomènes célestes proches et lointains, comme les astéroïdes, comètes ou encore les supernovæ. La qualité des images obtenues témoigne de l’avancée technologique de cet instrument, prêt à inaugurer une nouvelle ère de découvertes astronomiques.

Un projet international et collaboratif

Le développement de cette caméra astronomique a mobilisé les efforts conjoints du département de l’énergie américain, de la Fondation nationale pour la science (NSF) et du Laboratoire national de l’accélérateur SLAC. Partenaire clé, le CNRS a contribué à l’élaboration du plan focal de la caméra et à la conception de son changeur de filtres robotisé. Ces filtres, qui peuvent être changés automatiquement plusieurs fois par nuit, jouent un rôle crucial dans la détermination de la position et de la distance des objets célestes. Par ailleurs, des scientifiques du CNRS participent au développement de l’infrastructure informatique nécessaire pour traiter les données colossales générées par le projet. Cette collaboration internationale vise à constituer le catalogue de données le plus complet sur l’Univers jamais réalisé.

Le stockage et le traitement des données

Chaque nuit, l’observatoire génère environ 20 téraoctets de données. En France, le Centre de calcul de l’IN2P3 (CNRS) à Lyon joue un rôle essentiel en contribuant à hauteur de 40% au stockage et au traitement de ces images brutes. Les données seront régulièrement mises à disposition de la communauté scientifique mondiale, permettant d’accélérer les découvertes et les avancées scientifiques. Cette infrastructure de traitement des données est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel scientifique de l’Observatoire Vera C. Rubin. Le tableau ci-dessous illustre la répartition du stockage des données par région :

| Région | Pourcentage de stockage |

|---|---|

| France (IN2P3) | 40% |

| États-Unis | 60% |

L’importance des télescopes au sol

Malgré la présence de 25 télescopes spatiaux en activité, les télescopes au sol restent indispensables pour une observation intégrale de l’Univers. Grâce à leur taille, ces instruments offrent une sensibilité et une précision inégalées. De plus, ils permettent d’enregistrer de plus grands volumes de données que les instruments spatiaux, dont la transmission de données reste complexe. Les télescopes au sol, comme celui de l’Observatoire Vera C. Rubin, peuvent être réparés et améliorés, garantissant leur pérennité et efficacité. Doté de la caméra LSST, cet observatoire complète les infrastructures d’observation du cosmos, enrichissant notre compréhension de l’Univers.

Avec ces avancées technologiques et scientifiques, l’Observatoire Vera C. Rubin ouvre une nouvelle ère d’exploration cosmique. Alors que les premières images capturées par la caméra LSST émerveillent le monde, quelles nouvelles découvertes attendent d’être révélées dans l’immensité de l’Univers ?

Ça vous a plu ? 4.7/5 (20)

Wow, 3200 mégapixels ! Je n’arrive même pas à imaginer la clarté des images du ciel. 🤯

20 téraoctets de données par nuit ? Comment est-ce géré ? Ça doit être un sacré défi logistique !

Merci à tous les scientifiques et ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. Vous êtes des héros !

Le CNRS a fait un excellent travail en collaborant sur un projet aussi ambitieux. Bravo ! 🇫🇷

Je suis curieux de savoir combien de temps il faudra pour traiter toutes ces données chaque nuit. 🤔

C’est incroyable ce que la science peut accomplir. Hâte de voir ce que l’avenir réserve grâce à ce télescope !

Pourquoi ne pas utiliser un télescope spatial à la place ? Est-ce que les télescopes au sol sont vraiment meilleurs ?

J’aimerais bien voir les premières images capturées par cette caméra. Quelqu’un sait où les trouver ? 📷

20 téraoctets de données par nuit, c’est comme télécharger tout Netflix en une soirée, non ? 😆

Merci à l’Observatoire Vera C. Rubin pour nous aider à comprendre l’Univers. 🙏

Je me demande combien a coûté ce projet. Quelqu’un a des chiffres ?

Félicitations à toute l’équipe pour cette prouesse technologique ! Vous êtes tous des génies. 🧠

Les images prises par ce télescope vont-elles être accessibles au grand public ?

Comment les filtres robotisés aident-ils dans l’observation des objets célestes ? 🤖

3200 mégapixels, c’est plus que ma télé… et de loin ! 😂

Bravo pour cette collaboration internationale. Quand les pays travaillent ensemble, tout devient possible !

J’espère que cela aidera à prédire les trajectoires des astéroïdes dangereux. 🔭

Le projet a pris 25 ans à se concrétiser. Patience et persévérance sont vraiment des vertus en science !

Est-ce que les amateurs d’astronomie pourront un jour utiliser ces données ?

Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cette révolution astronomique ! 🌟

Pourquoi une caméra de la taille d’une voiture ? N’y avait-il pas plus petit ? 😂

J’ai hâte de découvrir ce que ce télescope va révéler sur notre Univers. 🚀

Est-ce que ces nouvelles données pourraient changer notre compréhension des trous noirs ?

Une caméra de 3200 mégapixels, c’est comme avoir un œil bionique pour observer le cosmos ! 👁️

Merci pour cet article fascinant. C’est incroyable ce que la technologie permet aujourd’hui !

Est-ce que d’autres pays prévoient de construire des télescopes similaires ?

Les télescopes au sol ont l’air tellement plus cool que ceux dans l’espace. 😎

J’espère qu’on découvrira de nouvelles planètes habitables grâce à ce télescope.

Pourquoi cette caméra utilise-t-elle six couleurs différentes pour ses images ?

Avec autant de données, comment s’assurer qu’on ne manque pas un détail important ?

Ce projet est un exemple parfait de ce que la collaboration peut accomplir. Félicitations à tous !

Comment est-ce que le télescope Vera C. Rubin se compare aux autres télescopes modernes ?